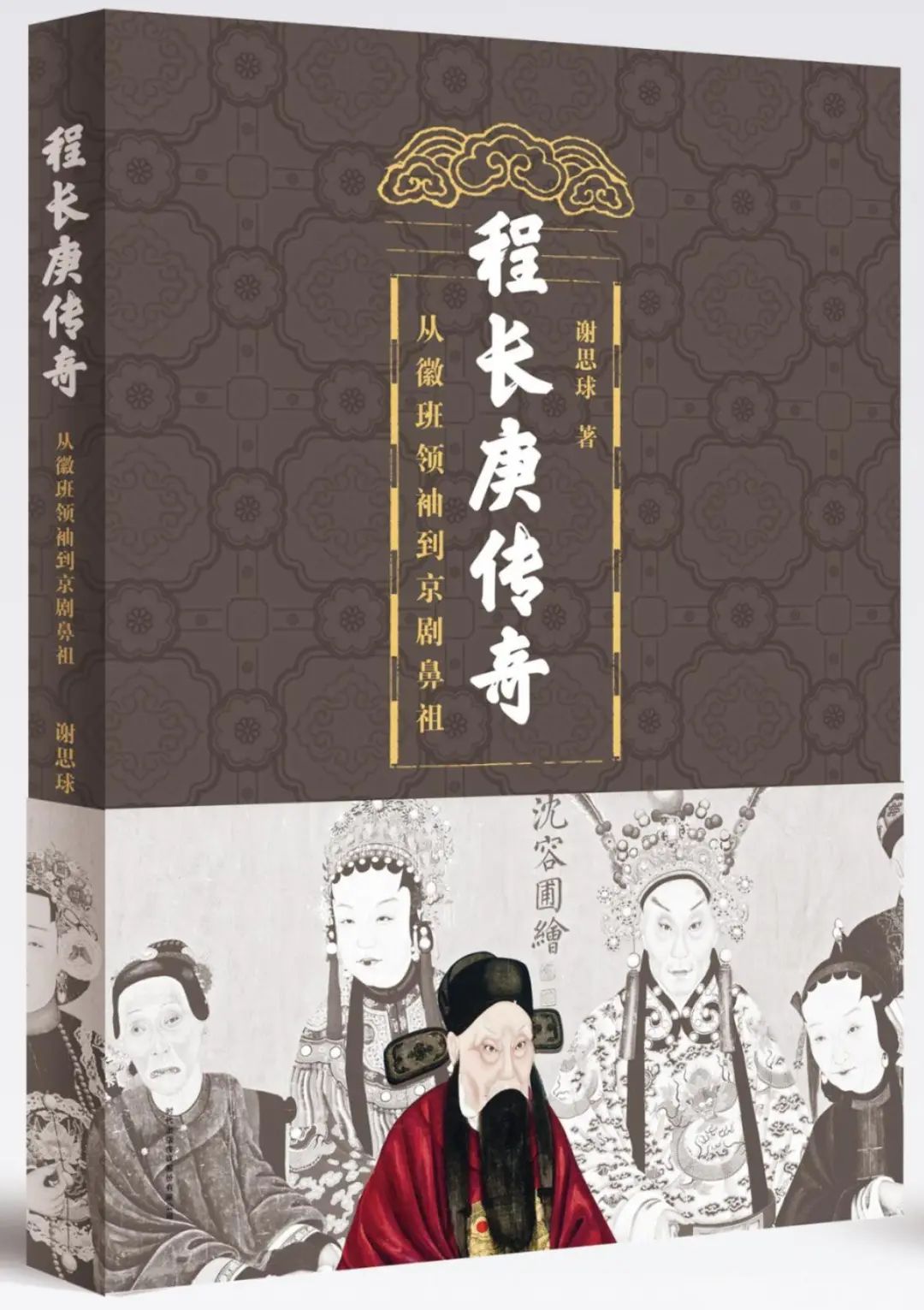

近日,安徽省作家、枞阳县文联主席谢思球创作的长篇小说《程长庚传奇》由安徽文艺出版社出版发行。这是作者继《大徽班》之后,以“徽班”为题材创作的第二部长篇小说。

该小说入选省作协中长篇小说精品创作工程,铜陵市“揭榜挂帅”重点文化项目。中国戏曲学院教授、《戏曲艺术》主编吴新苗先生作序。

作品简介

小说选取鸦片战争前后这一特殊的时间段,以程长庚为代表的徽伶,以戏曲艺术的方式,表达丧权辱国之恨和炽烈的家国情怀。

程长庚在军机大臣穆彰阿府堂会上一唱成名,王侯公卿争相邀请,可程长庚半点高兴不起来,他发现父亲在吸食鸦片。京城街巷中不知什么时候已悄悄开设了多家烟馆。程长庚尾随父亲,火烧烟馆,程父在羞愧交加中病逝。

程长庚结识即将赴台湾担任兵备道一职的老乡姚莹。鸦片战争爆发,姚莹率台湾军民勇抗英夷,守台有功,结果却遭流放。国难当头,京中达官贵人笙歌依旧,程长庚一怒之下,辞却歌台,回到家乡潜山程家井,打算靠祖传的苇席手艺了却余生。长江流域洋货泛滥,百姓生计艰难。程长庚发小程贵富染上鸦片,偷窃富家财物,被殴打成重伤致死。故里早已不是一片净土,程长庚进退两难。

京城徽班生计艰难,陷入困局,三庆班主陈金彩派人赴皖,召回程长庚,并授以班主之职。程长庚接受重任,决心对戏班进行全面整顿,革故鼎新,安心唱戏。他出台了一系列新规,禁陋俗“站台”,禁开堂子,禁主角“外串”,引发了一系列风波,程长庚不为所动。以程长庚、余三胜、张二奎为代表的“三鼎甲”促进了京剧艺术的诞生。咸丰即位,召徽班于圆明园献艺,皮黄戏大兴。英法联军入侵圆明园,大肆劫掠,效仿清帝,召京城各大名班入园唱戏,百般凌辱伶人。名伶九红旦以死抗争。众伶盗取统帅佩枪,抛入湖中,发泄不满。英法联军火烧圆明园,程长庚率众伶唱戏祭园,长歌当哭,夜以继日,声动京都。

程长庚积极招揽人才,将写诉状为生的卢胜奎召入三庆班,委以编排新戏重任。组织排演“三国”连台本戏,呼唤正气,激发国民爱国热情。西太后爱戏,伶人以进宫承应为荣,程长庚拒绝入宫献艺。在都察院年会上唱《击鼓骂曹》,讥讽权贵。晚年最后一次登台,扮忠臣良将,慷慨悲歌,呕血而死。杨月楼接任三庆班,京剧艺术名扬四海。

序

吴新苗

谢思球先生找我为他新创作的长篇小说《程长庚传奇》写序,还真不能不写。

谢先生和我是安庆老乡,机缘凑巧,成为朋友。程长庚,也是我们的老乡,是生活于十八世纪的一位“乡贤”。程长庚是京剧鼻祖,著名的老“三鼎甲”之一,而我是一位戏曲研究者,京剧是我的一个主要研究领域。有这三层原因,思球兄提出来我就不好推辞了。

程长庚,安庆潜山人,大约道光二十年左右,就已经成为北京戏曲界的佼佼者,和同时代的余三胜、张二奎齐名。后两位比他去世早,程长庚活到了光绪初年,他长期主持四大徽班之一的三庆班,又是北京梨园行管理机构精忠庙的庙首,所以成为了梨园领袖,被人们称为“大老板”。在京剧艺术形成史上,程长庚的贡献主要是以昆曲唱法、表演来规范来自民间的皮黄,所谓“熔昆弋声容于皮黄中,匠心独造,遂成大观”(《燕尘菊影录》),将皮黄发展成雅正的京皮黄(京剧)。他文武昆乱不挡,精通多个行当,以老生行最为擅长,《文昭关》《群英会》《让成都》《镇潭州》《捉放曹》《战太平》《状元谱》《战长沙》是其代表作。他善于刻画人物,“盖于古人之性情、身份体察入微,一经登场,不啻现身说法。故为大臣则风度端凝,为正士则气象严肃,为隐者则邈逸,为员外则神恬,虽疾言遽色,而体自安详,虽快意娱情,而神殊静穆,能令观者如对古人,油然起敬慕之心”(陈彦衡《旧剧丛谈》)文献记载,他演关公出场时以袖遮脸,放下袖子一个亮相,即刻令观众肃然起敬。程长庚还是德艺双馨的楷模,他曾革除“站台”的陋习,关心同行,为人公正、自律。近代中国乃多事之秋,程长庚以微末之优伶的身份,而抱有家国情怀。晚清文人陈澹然在《异伶传》中说:咸丰间天下纷乱,程长庚不愿意在国家多事之秋宴乐演戏,所以闭门谢客,在家专门教授子弟。这不仅是他拳拳爱国之心的表现,还在此时培养了一批京剧后备力量。

因为以上原因,程长庚在京剧史上享有崇高的地位,被誉为京剧界的“圣贤山斗”(王梦生《梨园佳话》),“伶圣”(徐柯《清稗类抄》)、“泰山北斗”(波多野乾一,鹿原学人译《京剧二百年之历史》)。

思球兄选择程长庚做一部历史小说的主角,是颇有眼光的。程长庚值得写,也应该写,需要有人写。以前也有人写过。民国时期,戏曲还是非常流行的都市时尚艺术,所以梨园题材也成为小说创作的一个热点。张秋虫、汪仲贤等海派小说家创作的以近现代戏曲史为主要叙事题材的小说,小部分结集出版,逐日在报纸上连载的,不可胜数。其中翘楚,该推潘镜芙、陈墨香创作的《梨园外史》和徐凌霄《古城返照记》,这两部小说也都写到了程长庚。这些小说都是以谈掌故为主,各种梨园掌故连缀成文,趣味是很足的,但很多时候也流于趣味主义,而显得过于油滑,感觉闹剧多而正剧少。

思球兄写的却是正剧。虽然他说自己并不懂京剧,但在翻阅和研读大量史料基础上,写出了一个具有鲜明历史感和时代感的京剧伶圣形象。当然,这不是程长庚研究著作,不必要求小说中的描写和情节都必须完全符合史事,但程长庚在京剧史上的地位,程长庚的人品、戏品和民族气节,包括京剧发展的大体脉络,都是符合历史的。通过小说笔法,使得程长庚的这些贡献和为人,显得更加鲜明生动,而并非史料中那种干巴、抽象的标签。因此,这部小说是对程长庚伟大人格的一次烛照,也是对安徽历史文化的一次发掘。

我知道思球兄近年写了好几部关于安徽历史名人的小说,这是很有意义的事,希望他能在自己的田地上继续耕耘,获得更多乐趣,也收获更多果实。

作者系中国戏曲学院教授,《戏曲艺术》主编

(来源:安徽省作家协会)